En effet, en France, en 2013, le 1 % le plus riche détient 25 % du patrimoine total du pays

[3]. Au Royaume-Uni (R.U.), il détient 30 %. En Suède, 20 %. Aux E.U., 32 %

[4]. Si on inclut la part dissimulée de la richesse dans les

paradis fiscaux

ou sous d’autres formes, le pourcentage augmenterait d’au moins 2 ou 3

points. Pour faire simple, le 1 % de la population, c’est grosso modo la

classe capitaliste et elle concentre une part impressionnante du

patrimoine

[5].

Si on élargit l’étude aux 10 % les plus riches, on atteint les

pourcentages suivants : en France, les 10 % plus riches détiennent 60 %

du patrimoine ; au R.U., 70 % ; en Suède, 60 % ; aux E.U., 70 %. Grosso

modo, on peut considérer que les 9 % ainsi ajoutés représentent

l’entourage ou les alliés au sens large de la classe capitaliste.

Le mouvement populaire devrait avancer des revendications précises en

matière de mesures à prendre à l’égard du 1 % le plus riche et des 9 %

qui le suivent. La masse de biens mobiliers et immobiliers que ces 10 %

détiennent révèle à quel point la richesse est inégalement distribuée et

montre qu’un gouvernement de gauche pourrait trouver des ressources en

très grande quantité pour, à la fois, mener une politique d’amélioration

des conditions de vie de la majorité de la population et réaliser de

profonds changements structurels de manière à amorcer la sortie du

capitalisme productiviste et lancer la transition écologique.

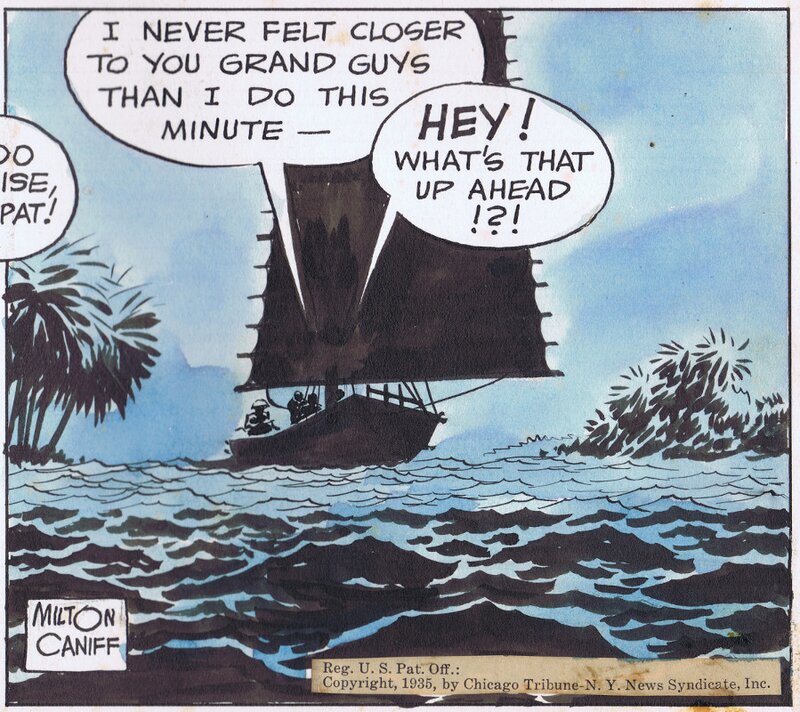

Thomas Piketty résume dans un tableau saisissant les parts de

richesse détenues par les 10 % les plus riches, les 40 % qui suivent et

les 50 % d’en bas.

Tableau 1. L’inégalité de la propriété du capital [6]

| Part des différents groupes dans le total du patrimoine |

Europe 2010 |

États-Unis 2010 |

| Les 10 % les plus riches |

60,00 % |

70,00 % |

| dont les 1 % les plus riches |

25,00 % |

35,00 % |

| dont les 9 % suivants |

35,00 % |

35,00 % |

| Les 40 % du milieu |

35,00 % |

25,00 % |

| Les 50 % les plus pauvres |

5,00 % |

5,00 % |

La moitié de la population des pays du Nord ne détient en tout et

pour tout que 5 % du patrimoine, c’est évidemment une raison impérieuse

pour dire que lorsque la gauche revendique de taxer le patrimoine, cela

ne vise absolument pas les 50 % d’en bas. Quant aux 40 % du milieu, pour

reprendre l’expression de Thomas Piketty, ils détiennent 35 % du

patrimoine total en Europe occidentale continentale et 25 % aux

États-Unis et au R-U, ils sont constitués principalement de salariés, et

en minorité de travailleurs indépendants. Ils pourraient être également

exemptés de l’impôt sur le patrimoine, en tout cas par exemple pour les

trois-quarts d’entre eux.

Si on passe des pourcentages à des montants en euros, on mesure

encore un peu mieux ce que signifie la concentration de la richesse par

une fraction très réduite de la population.

Une idée des patrimoines en fonction des différents groupes

D’après Thomas Piketty, dans plusieurs pays d’Europe qui ont un

niveau de vie proche de celui de la France, les 50 % d’en bas ont en

moyenne un patrimoine de 20 000 euros mais, attention, une grande partie

des ménages en question n’a aucun patrimoine ou a des dettes.

Les 40 % du milieu, pour reprendre l’expression de Piketty, ont

175 000 euros de patrimoine moyen (cela va d’environ 100 000 à

400 000 euros). Les 9 % au-dessus disposent de 800 000 euros et le 1 %

supérieur de 5 millions d’euros. Bien sûr, au top de ce 1 %, on trouve

des fortunes comme celle de Liliane Bettencourt

[7] qui dépasse 20 milliards d’euros.

De l’inégalité de la répartition du patrimoine privé dans l’Union européenne à sa nécessaire redistribution

Prenons l’Union européenne dont le

produit intérieur brut s’élevait en 2013 à environ 14 700 milliards d’euros

[8].

Le total du patrimoine privé des ménages européens s’élève à environ 70

000 milliards d’euros. Le 1 % le plus riche détient à lui seul grosso

modo 17 500 milliards d’euros

[9]

(25 % de 70 000 milliards euros). Les 9 % qui suivent détiennent 24 500

milliards d’euros (35 %). Les 40% du milieu détiennent 24 500 milliards

d’euros (35 %). Les 50 % restant détiennent 3 500 milliards d’euros

(5 %)

[10].

Le budget annuel de la Commission européenne s’élève à environ 1 % du

PIB de l’UE. Cela signifie qu’un impôt annuel de 1 % sur le patrimoine

du 1 % le plus riche dans l’UE fournirait une somme de 175 milliards,

c’est-à-dire davantage que le budget actuel de l’UE qui s’élève environ à

145 milliards d’euros. Que dire d’un impôt de 5 % ? Cela donne une idée

de ce qui est potentiellement réalisable si on réussissait par la

mobilisation sociale à obtenir un changement radical de politique au

niveau européen ou même au niveau d’un seul pays de l’UE

[11].

Un impôt exceptionnel (c-à-d réalisé une seule fois au cours d’une

génération) de 33 % sur le patrimoine du 1 % le plus riche dans l’UE

fournirait près de 6 000 milliards euros (c’est-à-dire plus de 40 fois

le budget annuel de l’UE !). Que dire d’un taux confiscatoire de 80 % ?

Cela doit permettre de prendre la mesure des enjeux portant sur la

taxation du patrimoine privé des capitalistes et sur les possibilités

qui s’ouvrent en matière d’élaboration de propositions pour trouver

l’argent là où il est, afin de le mettre au service de la justice

sociale.

Nombreux sont les économistes qui répètent sans cesse qu’il ne sert à

rien de taxer les plus riches car ils sont tellement peu nombreux que

le rendement ne peut pas être vraiment important. Ce que Thomas Piketty

démontre, c’est que le 1 % a concentré au cours du temps une telle

quantité de biens immobiliers et mobiliers qu’une politique ciblée sur

le 1 % le plus riche ou sur les 2,5 % les plus riches (voire les 10 %

les plus riches) peut fournir une très grande marge de manœuvre pour

réaliser la rupture avec le néolibéralisme

[12] .

À ceux qui affirment que ce patrimoine est inaccessible car il peut

franchir facilement les frontières, il faut répondre que la mise sous

séquestre, le gel des avoirs financiers, de lourdes amendes et le

contrôle des mouvements de capitaux sont de puissants outils qui peuvent

parfaitement être utilisés.

L’inégalité de la répartition du patrimoine privé au niveau planétaire

Ce qui vient d’être dit pour l’Union européenne peut être étendu au

reste du monde car du Nord au Sud de la planète, on a assisté à une

augmentation impressionnante du patrimoine des plus riches.

On pourrait aussi s’intéresser, comme le fait Thomas Piketty, à une

minorité encore plus infime. Le 1 vingt millionième le plus riche de la

population adulte au niveau planétaire en 1987 était constitué de 150

personnes,

chacune ayant en moyenne un patrimoine de 1,5 milliard

de dollars. Vingt-six ans plus tard, en 2013, le vingt millionième le

plus riche comptait 225 personnes dont chacune avait en moyenne 15

milliards de dollars, soit une progression de 6,4 % par an

[13]. Le 0,1 % (1 millième de la population mondiale

[14])

le plus riche au niveau mondial détient 20 % du patrimoine mondial, le

1 % détient 50 %. Si on prend en considération le patrimoine des 10 %

les plus riches, Thomas Piketty estime qu’il représente 80 à 90 % du

patrimoine mondial total, les 50 % d’en bas possédant certainement moins

de 5 %

[15].

Cela donne là-aussi la mesure de l’effort de redistribution à réaliser.

Redistribution qui nécessite la confiscation d’une part très importante

du patrimoine des plus riches.

Thomas Piketty constate que le rythme de croissance du patrimoine du

millième le plus riche de la planète a progressé au rythme de 6 % par an

au cours des dernières décennies alors que l’ensemble du patrimoine

progressait au rythme de 2 %. Si un tournant radical n’est pas pris,

toutes choses restant égales par ailleurs, au bout de 30 ans, le 0,1 %

(le millième le plus riche) possédera 60 % du patrimoine mondial au lieu

de 20 % en 2013 !

[16]

Du côté des revenus, la répartition est aussi extrêmement inégale

Thomas Piketty se penche également sur les revenus du travail et

montre que les 10 % les plus riches accaparent 25 % des revenus du

travail en Europe et 35 % aux États-Unis.

Tableau 2. L’inégalité totale des revenus du travail [17]

| Part des différents groupes dans le total des revenus du travail |

Europe 2010 |

États-Unis 2010 |

| Les 10 % les plus riches |

25,00 % |

35,00 % |

| dont : les 1 % les plus riches |

7,00 % |

12,00 % |

| dont : les 9 % suivants |

18,00 % |

23,00 % |

| Les 40 % du milieu |

45,00 % |

40,00 % |

| Les 50 % les plus pauvres |

30,00 % |

25,00 % |

Si l’on additionne les revenus du travail et les autres formes de

revenus (loyers, intérêts perçus sur l’épargne, profits des entreprises,

dividendes…), la répartition est encore plus inégale, comme le montre

le tableau 3.

Tableau 3. L’inégalité totale des différents revenus [18]

| Part des différents groupes dans le total des revenus |

Europe 2010 |

États-Unis 2010 |

| Les 10 % les plus riches |

35,00 % |

50,00 % |

| dont : les 1 % les plus riches |

10,00 % |

20,00 % |

| dont : les 9 % suivants |

25,00 % |

30,00 % |

| Les 40 % du milieu |

40,00 % |

30,00 % |

| Les 50 % les plus pauvres |

25,00 % |

20,00 % |

L’évolution des inégalités de patrimoine au cours des deux derniers siècles

À la veille de la Révolution de 1789 en France, la part du patrimoine

national accaparé par le décile le plus riche avoisinait les 90 % et la

part possédée par le 1 % le plus riche atteignait 60 %

[19].

Après la Révolution, la part du centile le plus riche a un peu baissé

suite à la redistribution des terres de l’aristocratie et du clergé au

bénéfice de la bourgeoisie (les 9 % et un peu au-delà).

À propos de la part du lion qui revenait au centile le plus élevé en

1789, Piketty souligne que la dénonciation du 1 % le plus riche par

Occupy Wall Street

combinée à la proclamation « Nous sommes les 99 % » (« We are the

99 % ») n’est pas sans rappeler d’une certaine façon le fameux pamphlet

« Qu’est-ce que le tiers état ? » publié en janvier 1789 par l’abbé

Sieyès

[20].

Thomas Piketty a établi un graphique qui reprend l’évolution de la

part du décile et du centile les plus riches entre 1810 et 2010. Il a

regroupé les principaux pays européens dans la catégorie Europe et a

présenté les États-Unis à part.

En Europe, la part accaparée par le décile supérieur équivaut à plus de 80 % du patrimoine en 1810 et augmente au cours du 19

e siècle et au début du 20

e

pour atteindre 90 % en 1910. Il commence alors à baisser suite à la

guerre 1914-1918 et aux concessions que la bourgeoisie a dû faire face

aux luttes populaires après la Première Guerre mondiale

[21].

La baisse se poursuit après la Deuxième Guerre mondiale pour les mêmes

raisons et la part des 10 % les plus riches atteint son point le plus

bas en 1975 (un peu moins de 60 %). À partir de ce moment-là, il

commence à remonter pour atteindre près de 65 % en 2010. La part du 1 %

le plus riche suit grosso modo la même courbe, elle passe d’un peu plus

de 50 % en 1810 à un peu plus de 60 % en 1910. La baisse commence en

1910 et atteint son point le plus bas en 1970-1975 (20 %) puis commence à

remonter. L’évolution aux États-Unis suit la même chronologie mais il

est important de souligner qu’alors que la part du centile et du décile

le plus riche était inférieure à celle de leurs homologues européens au

19

e siècle, la situation se modifie à partir des années 1960 : leur part du gâteau dépasse celle de leurs pairs européens.

Deux conclusions évidentes :

1. la tendance est à une remontée des inégalités, les 1 % et 10 % les

plus riches augmentent fortement la part de patrimoine qu’ils

accaparent ;

2. l’évolution de la répartition de la richesse peut être rigoureusement

expliquée par l’évolution des luttes sociales et des rapports de force

entre les classes.

Thomas Piketty résume les raisons qui ont provoqué, entre la Première

Guerre mondiale et 1970, la réduction de la part accaparée par les plus

riches et celles qui ont ensuite provoqué la remontée de cette part :

« Pour résumer : les chocs du « premier XX

e

siècle » (1914-1945) – à savoir la Première Guerre mondiale, la

révolution bolchevique de 1917, la crise de 1929, la Seconde Guerre

mondiale, et les nouvelles politiques de régulation, de taxation et de

contrôle public du capital issues de ces bouleversements – ont conduit à

des niveaux historiquement bas pour les capitaux privés dans les années

1950-1960. Le mouvement de reconstitution des patrimoines se met en

place très vite, puis s’accélère avec la révolution conservatrice

anglo-saxonne de 1979-1980, l’effondrement du bloc soviétique en

1989-1990, la

globalisation

financière et la dérégulation des années 1990-2000, événement qui

marque un tournant politique allant en sens inverse du tournant

précédent, et qui permettent aux capitaux privés de retrouver au début

des années 2010, malgré la crise ouverte en 2007-2008, une prospérité

patrimoniale inconnue depuis 1913. »

[22]

Il est clair que les deux guerres mondiales ont produit chaque fois

un profond mécontentement populaire à l’encontre de la classe

capitaliste, les deux guerres ont été suivies par des luttes sociales

très importantes, dans plusieurs pays elles ont pris la forme de crises

révolutionnaires ; la crise de 1929 a également produit une

radicalisation et d’importantes luttes sociales (notamment aux

États-Unis). Tout cela a amené les gouvernants en place à prendre

certaines mesures afin de faire des concessions aux revendications

populaires. On verra un peu plus loin par exemple ce que les

gouvernements des principaux pays ont fait après la Première et la

Deuxième Guerre mondiale en matière d’impôts qui ont affecté plus ou

moins fortement la part du patrimoine et des revenus appropriés par le

1 % le plus riche. De même, à partir de l’offensive que déclenche la

classe capitaliste contre les classes populaires au cours des années

1970-1980

[23], on constate un changement radical de politique de la part des gouvernements, notamment en matière d’impôts.

Pour mesurer l’évolution du patrimoine

[24], Th. Piketty le compare au revenu national

[25]

« Au début des années 1970, la valeur totale des patrimoines privés –

nets de dettes – était comprise entre deux et trois années et demie de

revenu national, dans tous les pays riches, sur tous les continents.

Quarante ans plus tard, au début des années 2010, les patrimoines privés

représentent entre quatre et sept années de revenu national

[26],

là encore dans tous les pays étudiés. L’évolution générale ne fait

aucun doute : au-delà des bulles, on assiste bien à un grand retour du

capital privé dans les pays riches depuis les années 1970, ou plutôt à

l’émergence d’un nouveau capitalisme patrimonial. »

[27]

On constate également que le patrimoine public a fortement diminué

depuis 40 ans, après avoir augmenté dans plusieurs pays notamment après

la Deuxième Guerre mondiale. En France, le gouvernement a nationalisé en

1945, la Banque de France et les quatre plus grandes

banques de dépôt :

Crédit Lyonnais, Société Générale, Banque nationale du commerce et de

l’industrie et Comptoir national d’escompte de Paris. Louis Renault, le

patron de l’entreprise automobile Renault, a été arrêté en septembre

1944 pour sa collaboration avec l’occupant nazi et l’entreprise a été

nationalisée en janvier 1945

[28].

Le gouvernement britannique a nationalisé en 1946 la Banque

d’Angleterre. Selon Piketty, dans les secteurs industriels et

financiers, en France, « la part de l’État dans le patrimoine national a

dépassé 50 %, des années 1950 aux années 1970 ».

[29]

Comme l’écrit toujours Piketty, on constate : « …d’une part, un

mouvement de privatisation et de transfert graduel de la richesse

publique vers la richesse privée depuis les années 1970-1980 ; et

d’autre part, un phénomène de rattrapage de long terme des prix des

actifs

immobiliers et boursiers, qui s’est également accéléré dans les années

1980-1990, dans un contexte politique globalement très favorable aux

patrimoines privés, par comparaison aux décennies de l’immédiat

après-guerre. »

[30]. Ce deuxième phénomène a bien sûr à voir avec la financiarisation de l’économie.

L’évolution des bas et des hauts salaires depuis les années 1960

Il n’y a pas l’espace ici pour résumer l’évolution des inégalités de

revenu au cours des deux derniers siècles. Limitons-nous à souligner

l’évolution depuis 1968 en France. La grève générale de mai 1968 en

France et les accords de Grenelle qui ont suivi ont débouché sur une

forte augmentation du salaire minimum pendant 15 ans : « C’est ainsi que

le pouvoir d’achat du salaire minimum progresse au total de plus de

130 % entre 1968 et 1983, alors que dans le même temps le salaire moyen

ne progresse que d’environ 50 %, d’où une très forte compression des

inégalités salariales. La rupture avec la période précédente est franche

et massive : le pouvoir d’achat du salaire minimum avait progressé d’à

peine 25 % entre 1950 et 1968. »

[31]

Le tournant a lieu en 1982-1983 lorsque le gouvernement de François Mitterrand prend un virage droitier.

Les plus hauts salaires, ceux du 1 %, augmentent de 30 % entre la fin

des années 1990 et 2010, ceux du 0,1 % augmentent de 50 % dans un

contexte de stagnation des salaires.

[32]

Si on passe de l’autre côté de l’Atlantique, on notera que le salaire

minimum légal a été introduit en 1933 au début de la présidence de F.

Roosevelt, 20 ans avant la France. Le maximum a été atteint en 1969

(sous Lyndon Johnson) quand le salaire minimum a représenté l’équivalent

de 10 dollars l’heure de 2013. Depuis, il a baissé et, en 2013, sous

Barack Obama, il atteignait à peine 7,25 dollars l’heure.

[33]

Toujours aux États-Unis, au niveau de l’ensemble des revenus (salaires,

loyers, profits, dividendes…), on constate que de 1977 à 2007, les 10 %

les plus riches se sont appropriés les trois-quarts de l’augmentation

du revenu national ; le 1 % en a absorbé 60 %. Pour les 90 % restants,

la croissance a été de 0,5 % par an.

[34]

Si on prend en compte la répartition du revenu national dans

plusieurs pays-clés, on constate que partout au cours des dernières

décennies, le 1 % et le 1 millième les plus riches ont augmenté leur

part.

Part du 1 % le plus riche dans le revenu national en 2010 :

États-Unis environ 20 %, Canada et R.U. 14-15 %, Allemagne 11 %,

Australie 9-10 %, Japon + France + Espagne + Italie 9 %, Suède +

Danemark 7 %.

[35]

Part du millième supérieur (0,1 %) dans le revenu national : dans les

années 1970, E-U 2 %, France et Japon 1,5 % ; en 2010, E-U 10 % (12 %

si on compte les plus-values sur

actions), France et Japon 2,5 %.

[36]

Prenons quelques pays dits émergents pour lesquels Thomas Piketty a pu rassembler des données fiables

[37].

Part du 1 % le plus riche dans le revenu : Chine 4-5 % en 1980 et

10-11 % en 2010, Inde 4 % en 1980 et 12 % en 2010, Argentine 10 % en

1970 et 18 % en 2010, Colombie 18 % en 2000 et 20 % en 2010.

L’intérêt de ces données, outre qu’elles concernent un aspect central

dans la description des inégalités, est qu’on peut ainsi démontrer que

l’évolution des revenus est tout à fait liée aux luttes sociales et aux

politiques des gouvernements en place. Une raison de plus pour se dire

que l’action collective est l’élément clé qui permet de conquérir des

améliorations de salaire, en particulier de ceux d’en bas, et une

réduction des inégalités. L’action est décisive pour aboutir à des

décisions gouvernementales et à des concessions patronales.

L’évolution des taux d’imposition est également liée aux luttes sociales

En France, alors qu’en 1914, le taux d’impôt le plus élevé sur les

tranches supérieures de revenu n’est que de 2 %, on passe à 50 % en

1920, 60 % en 1924 et même 72 % en 1925. En 1920, la décision

d’augmentation subite et très forte a été prise par une Assemblée

nationale à composition majoritairement de droite qui a eu peur de la

grève générale et de la radicalisation qui auraient pu découler du refus

de faire quelques concessions. En Allemagne, on passe de 3 %

(1891-1914) à 40 % en 1919-1920 en pleine crise révolutionnaire. Aux

USA, on passe de 8 % avant la guerre 14-18 à 77 % après la guerre.

[38]

On assiste à la même évolution à propos du taux d’imposition des

héritages. Le législateur impose des taux très élevés sous la pression

populaire. Cela commence juste après 14-18 et progresse suite à la crise

des années 1930. Alors que le taux le plus élevé n’atteignait que 6,5 %

en France avant la guerre (en pratique, cela se réduisait à 1 %), il

passe à 30 %. En Allemagne, on passe de 0 % avant guerre à 35 % après

guerre. Aux États-Unis, on atteint 70 % pour les successions en

1937-1939

[39].

Comme le fait remarquer Thomas Piketty, le taux d’imposition sur les

successions est important et est considéré comme vital par les 10 % les

plus riches car la part des grandes fortunes héritées est de l’ordre de

60-70 %

[40].

Revenons au taux supérieur d’imposition sur le revenu. À la veille de

la crise d’octobre 1929, le taux supérieur est ramené à 25 % par le

président Hoover. En 1933, Roosevelt le fait passer à 63 % dès la

première année de sa présidence, puis à 79 % en 1937 (dépassant ainsi

les 70 % appliqués à partir de 1919) puis à 88% en 1942 et enfin à 94 %

en 1944. Le taux supérieur se maintient à 90 % jusqu’au milieu des

années 1960. À noter que le candidat démocrate G. McGovern, en 1972,

propose dans sa campagne présidentielle de porter à 100 % le taux

supérieur d’imposition des revenus.

[41]

Nixon remporte l’élection. Le taux passe progressivement à 70 %

jusqu’au début des années 1980. R. Reagan le ramène alors à 60 %. Fin

des années 1980, il baisse à 40 % puis sous G.W. Bush à 35%. Sur la

période 1932-1980, le taux supérieur est en moyenne de 81 % (auxquels

s’ajoutent 5 à 10 % prélevés au niveau des États).

La France et l’Allemagne appliquent, des années 1940 aux années 1980,

des taux supérieurs à 50 et 70 %. Au R.U. le taux supérieur atteint 98%

pendant les années 1940 puis de nouveau pendant les années 1970.

[42]

Enfin, il est à noter que le taux supérieur s’applique en pratique

pour les revenus perçus par le 1 % le plus riche de la population.

La réduction radicale des taux supérieurs, particulièrement aux E-U

et au R.U. depuis les années 1980, a permis une augmentation très forte

des salaires des hauts dirigeants d’entreprises et de la part du 1% le

plus riche dans le revenu national et dans le patrimoine

[43].

Conclusion de Piketty après avoir passé en revue l’évolution des

impôts sur les revenus les plus élevés : il faut un taux supérieur très

élevé, plus de 80 % (82 % exactement !) appliqué au-dessus de 500 000 $

ou 1 million

[44] ; 50 ou 60 % sur les revenus au-dessus de 200 000 dollars

[45].

Piketty reconnaît que, dans le contexte actuel, ce ne sera pas facile

à obtenir. Aux États-Unis, le Congrès est largement favorable au 1 %.

Et pour cause, d’après une estimation sérieuse, le patrimoine moyen des

membres du Congrès des États-Unis s’élève à 15 millions de dollars en

2012

[46].

Là encore, les résultats des recherches de Piketty montrent qu’il faut combiner deux actions décisives

[47] :

1. une vaste campagne d’information et de formation pour divulguer au maximum les enseignements de l’histoire du 20

e

siècle sur les politiques en matière d’impôts qui ont été directement

influencées sous la pression de la mobilisation populaire ;

2. passer à la mobilisation dans le cadre d’une plate-forme rassemblant une série d’objectifs prioritaires.

Piketty et la dette publique

Thomas Piketty consacre une dizaine de pages fort intéressantes à la

question de la dette publique au cours des deux derniers siècles en

centrant principalement son analyse sur la France et le Royaume-Uni. Il

affirme, à juste titre, qu’en matière de dette publique l’étude du passé

est utile pour comprendre et affronter les défis de la crise actuelle :

« cette question complexe de l’endettement des États et de la nature du

patrimoine correspondant concerne au moins autant le monde

d’aujourd’hui que celui de 1800, et l’étude du passé peut nous éclairer

sur cette réalité très prégnante du monde d’aujourd’hui. Car même si la

dette publique est encore loin d’avoir retrouvé en ce début de XXI

e siècle son niveau astronomique du début du XIX

e

siècle, tout du moins au Royaume-Uni, elle se situe en France et dans

de nombreux pays tout près de ses records historiques, et elle suscite

sans doute encore plus de confusion dans le monde actuel qu’à l’époque

napoléonienne. »

[48]

Entre la fin du 18

e s. et le début du 19

e

s. la France et le Royaume-Uni ont adopté des politiques tout à fait

différentes en matière de dette publique. Alors que dans les années

1760-1770 la dette publique atteignait près de 100 % du revenu national

dans les deux pays, quarante à cinquante ans plus tard, la situation

avait complètement changé : la dette publique de la France s’élevait à

seulement 20 % du revenu national en 1815 tandis que la dette

britannique avait explosé et représentait 200 % du revenu national.

Comment en est-on arrivé là ? En France, le poids du remboursement de

la dette publique et le refus du peuple d’être le seul à payer ont joué

un rôle central dans l’explosion révolutionnaire de 1789. Les mesures

au cours de la Révolution ont réduit radicalement le poids de la dette

publique. Piketty résume de la manière suivante l’enchaînement :

« L’incapacité de la monarchie française à moderniser ses impôts et à

mettre fin aux privilèges fiscaux de la noblesse est bien connue, de

même que l’issue révolutionnaire finale, avec la convocation en 1789 des

États généraux, qui débouche sur la mise en place d’un nouveau système

fiscal dès 1790-1791 (avec notamment une taxe foncière mettant à

contribution l’ensemble des propriétaires terriens et des droits de

succession frappant l’ensemble des patrimoines) et sur la ‘banqueroute

des deux tiers’ en 1797 (qui est en réalité un défaut encore plus

massif, compte tenu de l’épisode des assignats

[49] et de l’

inflation

qui en a découlé), qui permet de solder les comptes de l’Ancien Régime.

C’est ainsi que la dette publique française se retrouve réduite

subitement à des niveaux extrêmement faibles au début du XIX

e siècle (moins de 20 % du revenu national en 1815). »

[50]

La trajectoire britannique est totalement différente. Afin

d’affronter par la guerre la déclaration d’indépendance des 13 colonies

britanniques d’Amérique du Nord, et « surtout les multiples guerres avec

la France pendant la période révolutionnaire et napoléonienne, la

monarchie britannique choisit d’emprunter sans limite. La dette publique

passe ainsi d’environ 100 % du revenu national au début des années 1770

à près de 200 % dans les années 1810, soit dix fois plus que la France à

la même époque. »

[51]

Piketty explique qu’il a fallu au Royaume-Uni un siècle de rigueur et

de budgets en excédent pour réduire progressivement son endettement à

moins de 30 % du revenu national au début des années 1910.

Quelles leçons peut-on tirer de l’expérience britannique ? Tout

d’abord, il ne fait aucun doute, selon Piketty, que l’importante dette

publique a renforcé le poids des patrimoines privés dans la société

britannique. Les riches anglais ont prêté à l’État sans se faire prier.

Th. Piketty poursuit : « ce très fort endettement public a

globalement assez bien servi les intérêts des prêteurs et de leurs

descendants – tout du moins par comparaison à une situation où la

monarchie britannique aurait financé ses dépenses en leur faisant payer

des impôts. Du point de vue de ceux qui en ont les moyens, il est

évidemment beaucoup plus intéressant de prêter une somme donnée à l’État

(puis de recevoir des intérêts pendant des décennies) que de la payer

sous forme d’impôts (sans contrepartie). »

[52] Il ajoute que le recours massif de l’État aux emprunts publics a permis aux banquiers d’augmenter les

taux d’intérêt, ce qui fait le bonheur des riches prêteurs : entrepreneurs, rentiers, banquiers…

Selon Piketty, la différence essentielle avec le XX

e siècle (voir plus loin) est que la dette publique était remboursée au prix fort au XIX

e

siècle : « l’inflation était quasi nulle de 1815 à 1914, et le taux

d’intérêt servi sur les titres de rente d’État était très substantiel

(généralement autour de 4-5 %), et en particulier nettement supérieur au

taux de croissance. Dans de telles conditions, la dette publique peut

être une très bonne affaire pour les détenteurs de patrimoine et leurs

héritiers »

[53].

Piketty nous propose d’imaginer que « la dette publique … accumulée

est égale à 100 % du PIB. Supposons que le gouvernement ne cherche pas à

rembourser le principal, et se contente d’acquitter chaque année les

intérêts… si le taux d’intérêt est de 5 %, il lui faudra chaque année

verser 5 % du PIB aux détenteurs de cette dette publique supplémentaire,

et ce, jusqu’à la nuit des temps. C’est grosso modo ce qui est arrivé

au Royaume-Uni au XIX

e siècle. »

[54]

Maintenant, déplaçons-nous dans le temps et l’espace : en Grèce, la

dette publique dépasse 160 % ; si on pose l’hypothèse que l’État

rembourse la dette à la

Troïka et aux autres créanciers à un taux avoisinant en moyenne 5 %

[55]. Si on considère également que la croissance est nulle

[56]

et que le taux d’inflation est également nul, il faudra à la Grèce

verser aux créanciers jusqu’aux calendes grecques l’équivalent de 8% de

son PIB sans pour autant réduire le

stock de la dette car il s’agit du seul paiement des intérêts.

[57]

Revenons maintenant au XIX

e

siècle : le stock de la dette publique française, très limité en 1815, a

augmenté rapidement au cours des décennies suivantes, en particulier

pendant la période des monarchies censitaires (1815-1848). Après la

défaite de Waterloo en 1815, l’État français s’endette fortement pour

financer l’indemnité versée aux armées d’occupation, puis de nouveau en

1825, pour financer le fameux « milliard des émigrés »

[58]

versé aux aristocrates exilés pendant la Révolution (pour les

dédommager des conséquences de la Révolution, notamment la confiscation

d’une partie de leurs terres). Au total, la dette publique s’accroît de

l’équivalent de plus de 30 % du revenu national. Sous le Second Empire,

les dettes sont payées rubis sur l’ongle.

Piketty rappelle l’opuscule

La lutte des classes en France

rédigé en 1849-1850, dans lequel Karl Marx dénonce le nouveau ministre

des finances de Louis-Napoléon Bonaparte, Achille Fould, digne

représentant des banquiers et de la haute finance, qui décide

d’augmenter les impôts sur les boissons afin de payer les rentiers.

Vingt ans plus tard, suite à la défaite face à la Prusse en 1870-1871,

l’État français augmente encore la dette publique pour payer un tribut

de guerre équivalent à environ 30 % de son revenu national. Finalement,

la politique favorable aux créanciers en matière d’endettement,

poursuivie pendant la période 1880-1914, amène la dette publique à un

niveau plus élevé en France qu’au Royaume-Uni : autour de 70-80 % du

revenu national, contre moins de 50 % auparavant.

Piketty ajoute : « La rente sur l’État est un placement très sûr pendant tout le XIX

e

siècle français, et contribue à renforcer l’importance et la prospérité

des patrimoines privés, de la même façon qu’au Royaume-Uni. » Il

conclut que la politique d’endettement public menée au XIX

e siècle en France et au Royaume-Uni « permet de comprendre pourquoi les socialistes du XIX

e

siècle, à commencer par Karl Marx, étaient très méfiants vis-à-vis de

la dette publique, qu’ils percevaient – non sans une certaine

clairvoyance – comme un instrument au service de l’accumulation du

capital privé. »

[59]

Il poursuit très justement en affirmant : « une grande partie de la

dette publique (…) est détenue en pratique par une minorité de la

population, si bien que la dette entraîne bel et bien des

redistributions importantes à l’intérieur du pays (…). Compte tenu de la

très forte concentration qui a toujours caractérisé la répartition des

patrimoines, (…), étudier ces questions en ignorant les inégalités entre

groupes sociaux revient de facto à passer sous silence une bonne partie

de l’objet d’étude et des réalités en jeu. »

[60]

Piketty explique qu’on a assisté en France à un changement important au cours du XX

e

siècle en matière de gestion de la dette publique. Les pouvoirs publics

ont profité de l’inflation puis l’ont utilisée pour réduire la valeur

réelle de la dette. « La conséquence pour l’État est qu’en dépit d’une

forte dette publique initiale (près de 80 % du revenu national en 1913)

et de déficits très élevés au cours de la période 1913-1950, en

particulier pendant les années de guerre, la dette publique française se

retrouve en 1950 à un niveau relativement bas (environ 30% du revenu

national), de la même façon qu’en 1815. En particulier, les énormes

déficits de la Libération ont été presque immédiatement annulés par une

inflation supérieure à 50 % par an pendant quatre années consécutives,

de 1945 à 1948, dans une atmosphère politique survoltée. C’est en

quelque sorte l’équivalent de la banqueroute des deux tiers de 1797 : on

solde des comptes du passé afin de pouvoir reconstruire le pays avec

une faible dette publique. »

Sur la base de cette expérience, s’est développée, dans la deuxième moitié du XX

e s., une vision bien différente de celle de Marx et des socialistes du XIX

e

siècle, fondée sur la conviction que l’endettement peut être un

instrument au service d’une politique de dépenses publiques et de

redistribution sociale en faveur des plus modestes.

« La différence entre les deux visions est assez simple : au XIX

e

siècle, la dette se repayait au prix fort, ce qui était dans l’avantage

des prêteurs et œuvrait au renforcement des patrimoines privés ; au XX

e

siècle, la dette a été noyée dans l’inflation et repayée en monnaie de

singe, et a de facto permis de faire financer les déficits par ceux qui

avaient prêté leur patrimoine à l’État, sans avoir à augmenter les

impôts d’autant. Cette vision « progressiste » de la dette publique

continue d’ailleurs d’imprégner bien des esprits en ce début du XXI

e siècle, alors même que l’inflation est depuis longtemps redescendue à des niveaux peu éloignés de ceux du XIX

e siècle et que ses effets distributifs sont relativement obscurs. »

[61] Th. Piketty a pleinement raison d’insister sur les dangers d’une vision unilatéralement positive de la dette publique.

Quelles propositions ?

Venons-en maintenant aux propositions de Piketty. D’emblée il

précise : « Que l’on me comprenne bien : je n’ai aucun goût particulier

pour la dette publique, dont j’ai noté à plusieurs reprises qu’elle

aboutissait souvent à favoriser des redistributions à l’envers, des plus

modestes vers ceux qui ont les moyens de prêter à l’État (et à qui il

serait nettement préférable, en règle générale, de faire payer des

impôts). »

[62].

On ne peut qu’être d’accord avec lui. Il ajoute que le « capital

national est extrêmement mal réparti, avec une richesse privée

s’appuyant sur la pauvreté publique, et avec notamment pour conséquence

que nous dépensons actuellement bien davantage en intérêt de la dette

que nous n’investissons par exemple dans notre enseignement supérieur.

C’est d’ailleurs une réalité assez ancienne : compte tenu de la

croissance relativement lente en vigueur depuis les années 1970-1980,

nous sommes dans une période historique où la dette coûte globalement

très cher aux finances publiques. Voici la raison centrale pour laquelle

il faut réduire au plus vite cette dette (…) »

[63]

Pour réduire la dette publique, Th. Piketty envisage deux solutions

qu’il rejette et il en propose une troisième. La première solution est

de privatiser les actifs publics afin de rembourser la dette. La

deuxième solution consiste à annuler la dette. La troisième qu’il prône,

c’est le prélèvement d’un impôt exceptionnel progressif « de façon à

épargner les patrimoines les plus modestes et à demander davantage aux

patrimoines les plus élevés »

[64].

Nous n’allons pas nous étendre ici sur la première solution tant il

est évident qu’il faut la combattre. Nous savons qu’elle est mise en

pratique par les gouvernements actuels qui prolongent la vague de

privatisations entamées dans les années 1980-1990.

Concernant la deuxième solution, l’annulation de la dette que Piketty

refuse, il est évident qu’il pose mal le problème car il n’envisage pas

les différents scénarios d’annulation de dette. Il ne mentionne

explicitement que la formule appliquée à la dette grecque en mars 2012

via une opération dite de

haircut alors que d’autres propositions existent.

Il a raison de refuser le type d’annulation partielle de dettes conçue par la Troïka (Commission européenne,

BCE et

FMI)

pour la Grèce. Cette annulation a été conditionnée par des mesures qui

constituent des violations des droits économiques, sociaux, politiques

et civils du peuple grec, et qui ont enfoncé encore un peu plus la Grèce

dans une spirale descendante. Il s’agissait d’une opération visant à

permettre aux banques privées étrangères (principalement françaises et

allemandes) de se dégager en limitant leurs pertes, aux banques privées

grecques d’être recapitalisées aux frais du Trésor public, et à la

Troïka de renforcer durablement son emprise sur la Grèce. Alors que la

dette publique grecque représentait 130 % du PIB en 2009, et 157 % en

2012 après l’annulation partielle de la dette, elle a atteint un nouveau

sommet en 2013 à 175 % ! Le taux de chômage qui était de 12,6 % en 2010

s’élève à 27 % en 2013 (50 % chez les moins de 25 ans). Piketty a donc

raison de rejeter ce type de

haircut qui vise seulement à maintenir en vie la victime pour pouvoir la saigner encore et toujours plus.

En revanche, il a tort de ne pas envisager sérieusement une

annulation ou une suspension du paiement de la dette décidée par le pays

débiteur, à ses conditions et sous contrôle des citoyens du pays. C’est

ce qu’ont fait, dans des contextes différents, l’Équateur en 2008-2009

et l’Islande à partir de 2008. L’Équateur, sur la base d’un audit décidé

par les autorités du pays et réalisé avec participation citoyenne

active en 2007-2008 a suspendu unilatéralement le payement d’une partie

de sa dette, celle due sous forme de titres venant à échéance en 2012 et

en 2030 possédés principalement par des banques étrangères

[65].

Le résultat a été positif : l’Équateur a racheté 91 % des titres en

question à moins de 35 % de leur valeur. Il a pu ensuite, grâce aux

économies réalisées sur sa dette, augmenter fortement les dépenses

sociales, dans les domaines de l’éducation et de la santé publique

notamment (pour une présentation plus complète de l’expérience

équatorienne,

voir l’annexe 2).

Dans le cas de l’Équateur, il faut se garder d’ériger en modèle

l’expérience en cours. Un regard critique est indispensable. Il n’en

demeure pas moins que l’expérience équatorienne en terme d’audit et de

suspension unilatérale du remboursement de la dette démontre qu’il est

parfaitement possible pour un État de poser un acte souverain unilatéral

fondé sur des arguments solides et d’en tirer avantage pour améliorer

les dépenses publiques dans des domaines comme l’éducation et la santé

publique.

L’Islande, de son côté, a refusé unilatéralement à partir de fin 2008

d’assumer les dettes de ses banques privées en faillite à l’égard de

l’étranger. Cela s’est fait dans un climat de fortes mobilisations

citoyennes qui ont mis sous pression le gouvernement islandais afin

qu’il refuse de céder face aux exigences des créanciers étrangers, en

particulier le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

Que s’est-il passé en Islande ? Suite à l’effondrement du système

bancaire en 2008, l’Islande a refusé d’indemniser les ressortissants des

Pays-Bas et du Royaume-Uni qui avaient placé des fonds dans des

filiales de banques islandaises privées qui venaient de s’effondrer,

pour un total de 3,9 milliards d’euros. Les autorités britanniques et

hollandaises ont alors indemnisé leurs ressortissants et ont exigé de

l’Islande qu’elle les rembourse. Sous la pression populaire

(manifestations, occupations de places, pétitions, référendums), les

autorités de Reykjavik ont refusé. Cela a eu pour conséquence

l’inscription de l’Islande sur la liste des organisations terroristes,

le gel des avoirs islandais au Royaume-Uni et le dépôt d’une plainte de

Londres et de La Haye contre Reykjavik auprès de la Cour de

l’Association européenne de libre échange (AELE)

[66].

Par ailleurs, l’Islande a bloqué totalement les sorties de capitaux du

pays. Finalement elle s’en tire beaucoup mieux que d’autres pays

d’Europe qui ont accepté les exigences des créanciers. Bien sûr, il faut

éviter de faire de l’Islande un modèle mais tirons des enseignements de

son expérience.

Les cas de l’Équateur et de l’Islande constituent deux exemples

récents qui doivent être étudiés sérieusement car ils démontrent qu’à

côté du

haircut à la grecque, d’autres solutions d’annulation existent

[67].

Ces deux expériences montrent que désobéir aux créanciers n’est pas une

catastrophe et n’entraîne nullement l’effondrement du pays.

Revenons à la position défendue par Th. Piketty. Celui-ci est

convaincu qu’une annulation n’affectera que très peu ou pas du tout les

plus riches créanciers car ils parviendront « à restructurer à temps

leur portefeuille » et donc « rien ne garantit que ceux qui seront

effectivement mis à contribution soient ceux qui doivent l’être ».

[68]

Cette affirmation n’est pas démontrée. Aucune preuve basée sur des

exemples concrets ou sur des données statistiques n’est fournie par Th.

Piketty. Or l’histoire montre que quand un pays laisse entendre qu’il

pourrait suspendre le paiement de sa dette ou lorsqu’il le suspend

effectivement, le prix des titres de sa dette s’effondre et il est très

difficile aux grands détenteurs de titres de s’en défaire à bon compte

[69].

C’est ce qui s’est passé entre 2007 et 2009 en Équateur et tous ceux

qui suivent de près ce qui se passe sur le marché des dettes savent

qu’il est pratiquement impossible de se défaire d’un gros paquet de

titres sans enregistrer des pertes importantes en cas de suspension ou

d’annulation unilatérale de dettes. Par ailleurs, il est parfaitement

imaginable qu’un pays qui décrète une annulation ou une suspension

unilatérale de paiement prenne des mesures afin d’indemniser les petits

porteurs de titres et de protéger l’épargne de ceux d’en bas. Il est

possible de mettre à contribution ceux qui doivent l’être et de protéger

ceux qui méritent de l’être.

Venons-en maintenant à la proposition que fait Piketty pour réduire

le poids de la dette. Après avoir envisagé la possibilité d’« un impôt

proportionnel de 15 % sur tous les patrimoines privés »

[70], il rejette cette proposition en précisant « cela n’aurait pas beaucoup de sens de prélever un impôt proportionnel

[71] sur tous les patrimoines privés européens. »

[72].

Il soutient qu’« il vaut mieux appliquer un barème progressif , de

façon à épargner les patrimoines les plus modestes et à demander

davantage aux patrimoines les plus élevés »

[73].

Th. Piketty se prononce pour une réduction partielle de la dette de

l’ordre de 20% du PIB. Pour atteindre cet objectif, il propose un impôt

exceptionnel progressif : « 0% jusqu’à 1 million d’euros, 10 % entre 1

et 5 millions, et 20 % au-delà de 5 millions d’euros »

[74] tout en indiquant que d’autres barèmes pourraient être appliqués.

Il faut aussi souligner, pour le regretter, que Piketty n’aborde

jamais la question de la légitimité de la dette publique. On ne peut que

s’en étonner puisqu’il montre très bien dans l’ensemble du livre que la

politique fiscale régressive favorise l’accumulation de la dette

publique et que, comme il le déclare à plusieurs reprises dans son

livre, ceux qui remboursent la dette sont en majorité ceux d’en bas, vu

leur part dans les impôts, alors que ceux d’en haut prêtent à l’État car

c’est un placement sûr. Il ne propose pas non plus que les citoyens, de

manière organisée, auditent la dette alors qu’il n’est pas sans savoir

que depuis 2011 en France (et ailleurs en Europe), des initiatives

d’audit citoyen se sont développées avec un dynamisme certain

[75].

La proposition du CADTM concernant la dette publique

Afin de contribuer au débat nécessaire sur les solutions, le

CADTM propose que la partie de la dette publique identifiée comme

illégitime (voire illégale) ne soit pas payée, cela implique de la

répudier.

Le CADTM complète la proposition par les dispositions suivantes :

1. les petits porteurs de titres de dette publique seront intégralement remboursés ;

2. il reprend à son compte la formule suivante qui complète ce qui

précède : « À l’occasion d’une annulation de dettes publiques, il

conviendra de protéger les petits épargnants qui ont placé leurs

économies dans des titres publics ainsi que les salariés et les

retraités qui ont vu une partie de leurs cotisations sociales (retraite,

chômage, maladie, famille) placée par les institutions ou les

organismes gestionnaires dans ce même type de titres. » [76] ;

3. la partie de la dette publique qui n’aura pas été identifiée comme

illégitime devra être réduite en mettant à contribution ceux qui en ont

profité. Une des options pour leur faire supporter le coût de

l’opération consiste à prélever un impôt exceptionnel progressif sur le

décile le plus riche. Les recettes de cet impôt serviront à rembourser

anticipativement une partie de la dette non considérée comme illégitime.

D’autres formules sont envisageables, le CADTM est tout à fait ouvert à

la discussion.

La procédure pour identifier la partie

illégitime de la dette publique qu’il faut répudier/annuler sera basée

sur un large processus d’audit citoyen de la dette qui doit déboucher

sur des mobilisations et aboutir à une décision de répudiation de dette

de la part des autorités publiques. Le CADTM avance ses propositions en

participant activement aux différents processus d’audit citoyen de la

dette. C’est grâce à un débat démocratique lié au processus d’audit

qu’on pourra affiner des propositions majoritaires et c’est grâce à des

mobilisations qu’on pourra obtenir qu’elles soient mises en pratique par

les autorités compétentes.

L’audit citoyen doit aussi permettre

de déterminer les différentes responsabilités dans le processus

d’endettement et d’exiger que les responsables tant nationaux

qu’internationaux rendent des comptes à la justice. Si l’audit démontre

l’existence de délits liés à l’endettement illégitime, leurs auteurs

(personnes physiques ou morales) devront être sévèrement condamnés à

payer des réparations, seront privés d’exercer une profession liée au

crédit (des banques coupables pourraient se voir retirer leur licence

bancaire) et ne devront pas échapper à des peines d’emprisonnement en

fonction de la gravité de leurs actes. Il faut demander des comptes en

justice à l’encontre des autorités ayant lancé des emprunts illégitimes.

Il faut également adopter un cadre légal afin d’éviter la

répétition de crises du type de celle qui a débuté en 2007-2008 :

interdiction de socialiser des dettes privées, obligation

d’organiser un audit permanent de la politique d’endettement public

avec participation citoyenne, imprescriptibilité des délits liés à

l’endettement illégitime, nullité des dettes illégitimes [77],

adoption d’une règle d’or qui consiste à dire que les dépenses

publiques qui permettent de garantir les droits humains fondamentaux

sont incompressibles et priment sur les dépenses relatives au

remboursement de la dette…

Un État doit pouvoir emprunter afin

d’améliorer les conditions de vie des populations, par exemple en

réalisant des travaux d’utilité publique et en investissant dans les

énergies renouvelables. Certains de ces travaux peuvent être financés

par le budget courant grâce à des choix politiques affirmés, mais des

emprunts publics peuvent en rendre possibles d’autres de plus grande

envergure, par exemple pour passer du « tout automobile » à un

développement massif des transports collectifs, fermer définitivement

les centrales nucléaires et leur substituer des énergies renouvelables,

créer ou rouvrir des voies ferrées de proximité sur tout le territoire

en commençant par le territoire urbain et semi-urbain, ou encore

rénover, réhabiliter ou construire des bâtiments publics et des

logements sociaux en réduisant leur consommation d’énergie et en leur

adjoignant des commodités de qualité.

Le CADTM considère qu’il

convient de définir une politique transparente d’emprunt public. La

proposition qu’il avance est la suivante :

1. la destination de l’emprunt public doit garantir une amélioration des

conditions de vie, rompant avec la logique de destruction

environnementale ;

2. le recours à l’emprunt public doit contribuer à une volonté

redistributive afin de réduire les inégalités. C’est pourquoi le CADTM

propose que les institutions financières, les grandes entreprises

privées et les ménages riches soient contraints par voie légale

d’acheter, pour un montant proportionnel à leur patrimoine et à leurs

revenus, des obligations d’État à 0 % d’intérêt et non indexées sur

l’inflation, le reste de la population pourra acquérir de manière

volontaire des obligations publiques qui garantiront un rendement réel

positif (par exemple 3 %) supérieur à l’inflation. Ainsi, si l’inflation

annuelle s’élève à 3 %, le taux d’intérêt effectivement payé par l’État

pour l’année correspondante sera de 6 %.

Une telle mesure de

discrimination positive (comparable à celles adoptées pour lutter contre

l’oppression raciale aux États-Unis, les castes en Inde ou les

inégalités hommes-femmes) permettra d’avancer vers davantage de justice

fiscale et vers une répartition moins inégalitaire des richesses.

Le

CADTM considère également que la banque nationale et la BCE (dans le

cas des pays membres de l’Eurozone) doivent financer le budget de l’État

à un taux d’intérêt proche de zéro. |

À propos de la proposition centrale de Thomas Piketty : un impôt mondial et progressif sur le capital

Piketty se prononce pour « une réactualisation adéquate du programme

social démocrate et fiscal libéral du siècle dernier ». Selon lui, il

faut défendre et améliorer tant l’État social que l’impôt progressif sur

le revenu. Il faut aussi innover « en instaurant un impôt mondial et

progressif sur le capital, accompagné d’une très grande transparence

financière ». Cette « institution permettrait d’éviter une spirale

inégalitaire sans fin et de réguler efficacement l’inquiétante dynamique

de la concentration mondiale des patrimoines »

[78].

Piketty ne se fait pas d’illusion sur la mise en pratique rapide de

sa proposition : « L’impôt mondial sur le capital est une utopie : on

imagine mal à brève échéance l’ensemble des nations du monde s’accorder

sur sa mise en place, établir un barème d’imposition s’appliquant à

toutes les fortunes de la planète, puis répartir harmonieusement les

recettes entre les pays. Mais c’est une utopie utile (…). »

Piketty précise « À mon sens, l’objectif doit être un impôt annuel et progressif prélevé sur le capital

[79] au niveau individuel, c.à.d. sur la valeur nette des actifs dont chacun a le contrôle »

[80]. Il propose trois variantes pour cet impôt progressif sur le capital privé.

1

re variante : un taux de 0 % en-dessous de 1 million d’euros ; 1 % entre 1 et 5 millions d’euros ; 2 % au-delà de 5 millions

2

e variante : ajouter vers le haut, 5 % ou 10 % au-delà d’1 milliard d’euros

3

e variante : ajouter vers le bas, 0,1 % au-dessous de 200 000 euros et 0,5 % entre 200 000 et 1 million d’euros.

Cet impôt est complémentaire à ce qui existe déjà mais il peut servir

à réduire des prélèvements existants (ou à réduire la dette, note 1,

p.840). Il donnerait un complément relativement modeste aux revenus

actuels des États. Cet impôt, même très faible, permettrait aux

autorités de connaître le patrimoine des habitants des territoires

concernés.

Piketty ajoute : « Actuellement, les organisations internationales

qui ont la charge de réguler et de surveiller le système financier

mondial, à commencer par le Fonds monétaire international, n’ont qu’une

connaissance extrêmement approximative de la répartition mondiale des

actifs financiers, et en particulier de l’importance des actifs détenus

au travers des paradis fiscaux. »

[81] Dès lors, l’« impôt sur le capital serait une sorte de cadastre financier du monde, qui n’existe pas actuellement. »

[82].

On ne peut que soutenir la proposition d’un impôt progressif sur le

patrimoine privé ou le capital pour reprendre l’expression utilisée par

Th. Piketty. Mais on ne peut pas être d’accord avec lui quand il prétend

qu’il faut donner la priorité absolue à cet objectif. Il faut un

véritable programme de mesures complémentaires. L’impôt progressif sur

le capital, ainsi que l’annulation de la

dette illégitime

et la réduction radicale de la partie de la dette publique qui n’a pas

été identifiée comme illégitime, doivent faire partie d’un vaste

programme dont la réalisation permettra d’enclencher une transition vers

un modèle post-capitaliste et post-productiviste. Un tel programme, qui

devrait avoir une dimension mondiale et européenne tout en commençant à

être mis en pratique dans un ou plusieurs pays, comprendrait notamment

l’abandon des politiques d’austérité, la réduction généralisée du temps

de travail avec embauches compensatoires et maintien du salaire, la

socialisation du secteur bancaire, une réforme fiscale d’ensemble, des

mesures pour assurer l’égalité hommes-femmes et la mise en place d’une

politique déterminée de transition écologique

[83].

Piketty a l’illusion qu’il peut convaincre de la nécessité de donner

la priorité absolue à sa proposition alors que ce qui peut être

véritablement efficace et rassembleur, c’est de définir une plate-forme

commune à un maximum de forces favorables à un changement démocratique

radical en faveur de la justice sociale.

Par ailleurs, comme l’affirme le texte « Annuler la dette ou taxer le

capital : pourquoi choisir ? » : « La critique essentielle qu’on peut

faire à Thomas Piketty est qu’il pense que sa solution peut fonctionner

en demeurant dans le cadre du système actuel. Il propose un impôt

progressif sur le capital pour redistribuer les richesses et sauvegarder

la démocratie, mais n’interroge pas les conditions dans lesquelles ces

richesses sont produites et les conséquences qui en résultent. Sa

réponse ne remédie qu’à l’un des effets du fonctionnement du système

économique actuel, sans s’attaquer à la véritable cause du problème.

Tout d’abord, admettons qu’on obtienne, par un combat collectif, une

imposition du capital à laquelle nous aspirons, les recettes générées

par cet impôt risquent d’être largement englouties par le remboursement

de dettes illégitimes si nous n’agissons pas pour leur annulation. Mais

surtout, nous ne pouvons pas nous contenter d’un partage plus équitable

des richesses, si celles-ci sont produites par un système prédateur qui

ne respecte ni les personnes ni les biens communs, et accélère sans

trêve la destruction des écosystèmes. Le capital n’est pas un simple

« facteur de production » qui « joue un rôle utile » et mérite donc

« naturellement » un rendement de 5 %, comme le dit Piketty, c’est aussi

et surtout un rapport social qui se caractérise par l’emprise des

possédants sur le destin des sociétés. Le système capitaliste en tant

que mode de production est à l’origine non seulement d’inégalités

sociales de plus en plus insoutenables, mais de la mise en danger de

notre écosystème, du pillage des biens communs, de rapports de

domination et d’exploitation, d’aliénation dans la marchandise, d’une

logique d’accumulation réduisant notre humanité à des femmes et des

hommes incapables de sublimer, obsédés par la possession de biens

matériels et oublieux de l’immatériel qui pourtant nous fonde. ».

[84]

À la fois une des caractéristiques et une des faiblesses de la

démarche de Piketty, c’est qu’il ne fait pas appel à la mobilisation

sociale pour obtenir une inflexion des politiques en cours. Certes, il

est conscient que l’action de ceux d’en bas a joué un rôle dans les

orientations prises après la première guerre mondiale, il dénonce la

répression dont les mineurs de Marikana en Afrique du Sud ont fait

l’objet en août 2012, mais sur la centaine de pages qu’il consacre à la

fin pour présenter des propositions et réfléchir sur les solutions à

apporter aux problèmes centraux, aucune n’est consacrée à l’action des

citoyens organisés, aucune allusion n’est faite au mouvement des

Indignés même si dans la partie qui précède les propositions, il

mentionne le mouvement

Occupy Wall Street. On trouve tout au plus

l’espoir que la divulgation de travaux comme les siens contribuera à

une prise de conscience qui pourra induire des changements. C’est une

faiblesse importante dans la démarche de Piketty. Faut-il s’étonner dès

lors qu’il propose de créer à côté du Parlement européen un « parlement

budgétaire de la zone euro »

[85].

Il considère que « Ce parlement pourrait compter une cinquantaine de

membres pour chacun des grands pays de la zone, au prorata de la

population. Les membres pourraient être issus des commissions des

finances et des affaires sociales des parlements nationaux, ou choisis

d’une autre façon »

[86].

Plus loin, il ne voit pas d’un mauvais œil la proposition de

« l’élection au suffrage universel d’un président de l’Union européenne,

proposition qui en toute logique devrait s’accompagner d’une extension

de ses pouvoirs »

[87].

Piketty s’engage dans la voie de réformes qui ne remettent pas en

question les traités et l’architecture européenne où la domination des

intérêts du grand capital est gravée dans le marbre. Or, un changement

fondamental est indispensable, il passe par l’abrogation des traités et

l’ouverture d’un processus constituant avec réalisation de cahiers de

doléances par les citoyens rassemblés dans l’action.

En conclusion, le travail de Th. Piketty est d’une très grande valeur

sur le plan de la collecte des données sur les inégalités au cours des

deux derniers siècles, il fournit une description limpide de leur

évolution. Son livre constitue un instrument très utile et alimente le

débat sur les alternatives.

Autant Th. Piketty est précis dans la collecte des données et fait

œuvre utile avec son analyse de la répartition inégale des patrimoines

et des revenus, autant certaines de ses définitions sont nettement

confuses et contestables. Prenons la définition du capital proposée par

Th. Piketty

[88] :

« Dans toutes les civilisations, le capital remplit deux grandes

fonctions économiques : d’une part pour se loger (c’est-à-dire pour

produire des « services de logement », dont la valeur est mesurée par la

valeur locative des habitations : c’est la valeur du bien-être apporté

par le fait de dormir et vivre sous un toit plutôt que dehors), et

d’autre part comme facteur de production pour produire d’autres biens et

services… ». Il poursuit : « Historiquement, les premières formes

d’accumulation capitalistique semblent concerner à la fois les outils

(silex, etc.) et les aménagements agricoles (clôtures, irrigation,

drainage, etc.), ainsi que des rudiments d’habitation (grottes, tentes,

cabanes, etc.), avant de passer à des formes de plus en plus

sophistiquées de capital industriel et professionnel et de locaux

d’habitation sans cesse plus élaborés. » Nous voilà plongés par Th.

Piketty dans une histoire de l’humanité où le capital est présent depuis

les origines.

Cette confusion majeure trouve son prolongement dans l’analyse au cœur de son livre

Le capitalisme au XXIe s.. Pour Th. Piketty, un appartement d’une valeur de 80 000 € ou un dépôt de 2 000 € sur compte postal

[89]

constitue un capital tout comme une usine ou un bâtiment commercial de

125 millions €. Évidemment, dans la vie de tous les jours, Monsieur et

Madame tout-le-monde considèrent qu’ils ont un capital sous la forme

d’un appartement d’une valeur de 80 000 € auquel s’ajoute une

assurance-vie de 10 000 € et peut-être 2 000 € sur un compte postal, ils

seront pleinement d’accord avec la définition donnée par Th. Piketty,

les manuels d’économie traditionnels et leur banquier. Mais ils se

trompent car le capital dans la société capitaliste ne se réduit pas à

cela. Le capital est autre chose que ce que montrent les apparences ; il

est un rapport social qui permet à une minorité de la société, le 1 %

le plus riche si on veut donner un chiffre, de s’enrichir en

s’appropriant le travail d’autrui.

Or, quand Th. Piketty parle d’un impôt progressif sur le capital, il a

en vue tous les patrimoines privés que ce soit 1 000 € sur un compte

bancaire ou la fortune de Lakshmi Mittal ou Liliane Bettencourt.

La confusion se poursuit quand il s’agit des revenus : le revenu tiré

de la location d’un appartement de 80 000 € est considéré par Th.

Piketty comme un revenu du capital au même titre que le revenu que tire

Liliane Bettencourt de sa part dans la firme L’Oréal.

Idem le revenu que tire un retraité de son compte à la banque (s’il a

10 000 € à du 2 % en 2014, cela lui procure 200 € par an) est considéré

comme un revenu du capital aussi petit soit-il.

Si on passe aux salaires, Th. Piketty considère que tous les revenus

déclarés comme salaires sont des salaires, qu’il s’agisse d’un PDG d’une

banque qui touche un salaire de 3 millions € par an ou d’un employé de

la banque qui gagne 30 000 € par an.

Il convient de questionner le sens attribué par Th. Piketty à des

mots comme « capital » ou « travail » et de définir d’une autre manière

ce qu’on entend par revenus du capital ou revenus du travail.

Par exemple, le revenu tiré d’un bien mis en location, d’un dépôt

bancaire ou d’actions d’entreprise ne devrait être considéré comme

revenu du capital qu’à partir d’un certain montant. De même le

patrimoine en-dessous d’un certain montant ne devrait pas être considéré

comme du capital.

Et par ailleurs, si on veut comprendre comment le 1 % accumule du

capital, il faut aller au-delà de réflexions comme celle-ci : « À partir

du moment où le capital joue un rôle utile dans le processus de

production, il est naturel qu’il ait un rendement. »

[90].

La confusion maintenue par Th. Piketty est sans doute à mettre en relation avec ses convictions :

« Cela ne m’intéresse pas de dénoncer les inégalités ou le capitalisme

en tant que tel, (…) les inégalités sociales ne posent pas de problème

en soi, pour peu qu’elles soient justifiées, c’est-à-dire fondées sur

l’utilité commune (…) »

[91]

Ma critique des définitions données par Th. Piketty n’enlève rien à

l’intérêt du tableau monumental qu’il dresse de l’évolution des

inégalités en matière de patrimoine et de revenu au cours des deux

derniers siècles.

À partir de la fin des années 1990, une série de mouvements sociaux

équatoriens, notamment Jubilé 2000 Guayaquil (la ville commerciale la

plus importante et le plus grand port de l’Équateur), a commencé à mener

campagne contre la dette injuste réclamée au pays. Les positions de ces

mouvements sociaux étaient au départ assez modérées et confuses. Par

exemple, ils se sont rendus à une réunion du

Club de Paris

en 1998 en pensant qu’ils pourraient négocier une restructuration de la

dette équatorienne et obtenir un allègement très important. Au bout de

deux ans, ils se sont rendu compte que le Club de Paris n’avait aucune

volonté de négocier et qu’il avait accepté de discuter uniquement pour

des questions de relation publique. En 2001-2002, le CADTM

international et le Centre des Droits Économiques et Sociaux (CDES) ont

commencé à mener une campagne sur la question particulière de la dette

de l’Équateur constituée par la vente de bateaux de pêche par la Norvège

à l’Équateur. Les deux groupes ont constitué un dossier pour démontrer

que cette dette à l’égard de la Norvège était une dette illégitime parce

que la Norvège avait vendu ces bateaux à l’Équateur non pour servir les

intérêts équatoriens mais pour répondre à la crise d’un secteur

important d’exportation de la Norvège, en l’occurrence les chantiers

navals. La Norvège recherchait des pays prêts à acheter des bateaux de

pêche, pourtant ceux achetés par l’Équateur n’ont quasiment jamais servi

à la pêche mais à transporter des bananes au profit d’une des grandes

fortunes du pays. Cet exemple concret illustre comment on a commencé à

mener campagne contre la dette : en ciblant une dette particulière et en

introduisant la notion de dette illégitime. On a réussi à s’allier à

l’organisation norvégienne SLUG et à introduire la notion d’audit, pour

faire la clarté sur ce qui était réclamé à l’Équateur. Cette campagne

s’est déroulée dans un contexte de grandes mobilisations sociales à la

fin des années 1990 et au début des années 2000, avec plusieurs

mouvements populaires très importants qui se sont débarrassés de deux

présidents néolibéraux en 2000 puis en 2005. Il y avait déjà eu des

mobilisations importantes dans les années 1990 mais, en 2000, le

président néolibéral a été renversé par à une mobilisation populaire ;

suite à des élections, il a été remplacé par un autre président, Lucio

Guttierez, qui a mené une campagne sur un programme anti-FMI, un

programme de gauche et anti-États-Unis. Mais une fois élu, il a changé

complètement de discours et a dit : « je suis le meilleur ami des

États-Unis, Chavez est notre ennemi ». Cela a provoqué du

mécontentement, de la frustration et un nouveau soulèvement populaire en

2005. Le président a dû s’échapper du palais présidentiel en

hélicoptère, avant que ne soit mis en place un gouvernement de

transition dont Rafael Correa, qui allait être élu président de la

République en décembre 2006, était ministre des Finances, dans un

contexte où le prix du pétrole est assez élevé. Le thème de la dette est

un thème important parce que les mouvements sociaux menaient campagne

sur la dette depuis 7 à 8 ans. En tant que ministre des Finances, Rafael

Correa prend l’initiative d’allouer tous les suppléments de revenus

créés par la hausse du prix du pétrole à des dépenses sociales

d’éducation et de santé. Il n’est pas question que les revenus

supplémentaires générés par le pétrole soient absorbés par le

remboursement de la dette. Cette dette est illégitime, la population

doit donc bénéficier des revenus d’exportations et des recettes fiscales

qu’ils génèrent. La

Banque mondiale

(BM) et le FMI réagissent durement et refusent que l’argent qui

provient des recettes pétrolières aille aux dépenses sociales. La BM

menace de suspendre ses prêts à l’Équateur si une telle mesure est

prise. R. Correa refuse de se plier au diktat de la BM et défend sa

position dans le gouvernement. Il préfère démissionner que de retirer le

décret qui défend les intérêts du pays et se retrouve ainsi dans

l’opposition. Le président intérimaire qui remplaçait Guttierez lance

alors une commission d’audit, mais avec des pouvoirs très restreints.

Elle effectue cependant un travail d’étude de la dette équatorienne

intéressant et cela contribue à populariser encore un peu plus la

question de la dette. En 2006, lors des élections présidentielles,

Correa se présente et met en avant :

1- la nécessité de changer radicalement la Constitution du pays pour une démocratisation politique fondamentale ;

2- la nécessité de mettre fin à la dette illégitime.

Son message est le suivant : « Élisez moi comme président et je m’engage

à prendre des mesures pour que le pays arrête de payer une dette

illégitime ». Il annonce aussi que s’il est élu président, il mettra fin

à la mise à disposition de l’armée états-unienne de la base militaire

navale de Manta par l’Équateur. Il s’agit ainsi de rendre à l’Équateur

sa souveraineté et sa dignité. Il mettra aussi fin aux négociations avec

les États-Unis concernant un traité de libre échange. Les grands thèmes

de la campagne de Correa sont donc : démocratisation politique,

changement constitutionnel, annulation de la dette illégitime,

récupération de la souveraineté en mettant fin à la présence de l’armée

américaine sur leur territoire et arrêt des négociations pour un traité

de libre échange avec les États-Unis.

L’audit de la dette en 2007-2008 et ses conséquences positives

Il est élu en décembre 2006, mène bataille en février-mars 2007 pour

un référendum sur une nouvelle Constitution, référendum qu’il gagne

alors que toute l’opposition et les grands médias étaient contre lui.

L’étape suivante est le règlement de la dette… à partir de mai 2007. La

première initiative de Correa est d’expulser le représentant permanent

de la BM en Équateur. Le message est clair : la BM n’a pas respecté la

souveraineté de l’Équateur en 2005, ce qui a conduit à la démission de

Correa. La BM s’immisce dans les affaires du pays, dehors ! BM, dégage !

En juillet 2007, par décret présidentiel, Rafael Correa institue une

commission d’audit. Du côté équatorien, il y a d’une part, des

représentants de la société civile « d’en bas », c’est-à-dire les

mouvements sociaux, et d’autre part, quatre corps de l’État : la Cour

des comptes, la commission anti-corruption, le ministère des Finances et

de l’Économie, et le ministère de la Justice. S’y ajoutent six

représentants étrangers experts en matière de dette. C’est à ce titre

que j’ai fait partie de cette commission dont le mandat était d’analyser

la dette publique interne et externe entre 1976 et 2006. Nous avions le

pouvoir d’obtenir toutes les informations nécessaires à notre travail

d’audit afin d’établir un rapport sur les dettes illégitimes et de faire

des recommandations au gouvernement et à l’État. Nous avons travaillé

quatorze mois, puis nous avons remis nos conclusions et nos

recommandations au gouvernement. Pendant ces quatorze mois, nous avons

eu trois réunions avec la présidence de la République et le

gouvernement, qui a ensuite étudié nos recommandations et nos

conclusions pendant un mois et demi. En novembre 2008, il a annoncé la

suspension unilatérale du remboursement de deux tiers de la dette

commerciale, c’est-à-dire la dette sous la forme de titres vendus sur

les

marchés financiers

et venant à échéance en 2012 et en 2030. Pendant six mois, l’Équateur a

laissé les marchés financiers sans informations. Il les a laissés dans

l’incertitude complète. La décision a été prise sans la rendre publique

au préalable. L’Équateur a chargé la banque Lazard, banque

internationale bien connue, de racheter les titres sur le marché

secondaire de la dette pour le compte de l’État mais sans le dire

officiellement. Cela a permis à l’Équateur de racheter une bonne partie

des titres et ensuite de faire une offre aux détenteurs de titres

restants, ceux qui n’avaient pas encore été vendus à la banque Lazard.

Le gouvernement a proposé de racheter les titres à 35 % de leur valeur,

mais il en avait déjà racheté une partie à 20 % de leur valeur.

L’offre a été faite en avril 2009 et, en juin 2009, l’Équateur a

annoncé officiellement qu’il avait racheté 91 % des titres. L’offre se

concluait, les 9 % de titres restants ne seraient plus rachetés. Les

détenteurs des titres avaient eu suffisamment de temps pour les vendre à

l’État. Pour conclure, l’opération a coûté environ 900 millions de

dollars avec lesquels le gouvernement a racheté pour 3 200 millions de

dollars de titres. L’économie globale, si on compte les titres rachetés

au rabais et les intérêts qu’il n’était plus nécessaire de payer

jusqu’en 2030, est de 7 milliards de dollars. Ils ont pu être utilisés

pour augmenter radicalement les dépenses publiques en particulier dans

la santé publique, dans l’éducation et dans les infrastructures. Si on

regarde le budget équatorien, on voit qu’à partir de 2009-2010, les

dépenses qui vont au

service de la dette

baissent radicalement et les dépenses qui vont aux dépenses sociales

utiles augmentent de manière extrêmement importante, permettant une

amélioration des conditions de vie de la population. Cela explique

d’ailleurs pourquoi la population a réélu Correa en 2009 pour un nouveau

mandat dans le cadre de la nouvelle Constitution. Son mandat s’est

terminé début 2013. Il s’est à nouveau présenté aux élections et a été

réélu avec 57 % des voix, soit davantage de voix pour son troisième

mandat que pour les deux premiers !

Quelles conclusions tirer ? Correa a gagné les élections de 2006

notamment parce qu’il a mené bataille contre la BM et sur la question de

la dette illégitime. C’était l’un des thèmes principaux de sa campagne

et c’est sur cette base qu’il a gagné un appui populaire tout à fait

significatif. La première leçon est la suivante : une organisation ou un

front d’organisations, par exemple le Front populaire en Tunisie ou

Syriza en Grèce qui est dans l’opposition, peut convaincre une partie